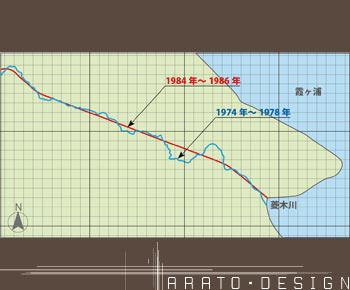

菱木川の河口付近の航空写真から川筋をトレースしてみました。(グリッド1マスが100m、大きいグリッドが1kmです。)

本来こんなにまっすぐな河川は無いのです。これはもはや用水路といえます。(菱木川河口付近より)

|

|

| 002.川の長さの変化 |

※菱木川河口付近における変化

菱木川(ひしきがわ)は霞ヶ浦の流入小河川の一つです。この小河川が以前どんな姿だったかを航空写真から知ることができます。左の図は河口付近約3kmほどの川筋をトレースしたものです。なぜこの菱木川を例に挙げたかと言いますと、護岸工事をして現在の形になったのが比較的最近だからです。最近と言っても30年以上前のことになります。国土交通省が撮影している航空写真では1974年~1978年に撮影された河口付近の菱木川はまだ本格的な護岸工事がされていません(川筋は青でトレースしてあります)。1979年~1983年に撮影された写真ではちょうど護岸工事をしているところが撮影されています(これはとても興味深い写真です)。この時点でほぼ現在の川筋になっています。1984年~1986年に撮影された写真は工事も完了し現在の川筋となっています(川筋は赤でトレースしてあります)。

この図を見ていただけるとすぐに分かると思いますが、昔は川筋が複雑に蛇行しています。ところが護岸工事後はまっすぐです。これは何を意味するでしょうか。まず単純に川の長さが違いますね。河口付近だけでもほぼ倍近くの違いがあります。次に長さが違うということは川の水が流れる速さも昔の方が緩やかだったと言えます。要するに川の水が霞ヶ浦に流入するまでの時間が昔の方がより長いということです。

田畑などの排水が流れ込む川はその流れていく過程で様々な生物により浄化されて霞ヶ浦に注ぎ込みます。水生植物、微生物やそれを捕食する水生昆虫類、そして魚類、さらに鳥類などといった様々な生物が川の栄養を吸収していきます。こうして霞ヶ浦に流れ込む水はこうしてある程度栄養が吸収された状態になるはずです。一般的に川の流れは速いため川筋は複雑でしかもある程度の長さが無ければ適切な浄化作用は望めません。川筋が複雑であればあるほど川の流れ方が不均一になり流れの遅いところと速いところが生じ、その場所に適応した様々な生物が生息することができます。ところが現在の護岸工事後の川筋はどうでしょうか。形状はほぼまっすぐで、均一化した川筋は単純そのものです。こんな川に以前と同じ浄化能力があるはずがありません。霞ヶ浦は富栄養化が進み生物層が貧弱になりつつあります。外来種が爆発的に増えたり、アオコなどの藻類が大量に増えて水中は酸欠状態に陥ったりします。これらすべての原因の一つとして流入河川の用水路化があると思います。

河川の形状もさることながら、田んぼの形状もだいぶ様変わりしていることが航空写真から分かりました。網の目のような様々な形をしていた田んぼも河川がまっすぐになったと同時に画一的な四角い形になっています。農業の効率化を進めていった結果です。私のような都心に住むものはこのような農業の効率化により大量に生産された作物により食生活が支えられています。(無駄も多く出ていると感じますが…)戦後の高度成長に伴い様々に自然環境が人間の都合良く作り変えられてきたと思いますが、これらを否定しているわけではありません。河川の護岸工事などはその周辺の地域を水害から守ることが重要な目的ですから。豊かさを享受している都市生活者がこれらの過去を否定することはできません。ほんの少し自然に対する認識が向上した我々人間(日本人)ならば作り変えられた自然環境を今後どのようにすればいいのかを考えていくことができます。そのためにも作り変える以前の自然環境を知ることが大切なのではないでしょうか。

-+-生息環境メニューへ-+-

-+-トップページへ-+-

|

|

|

|